Mi papá no sonríe en las fotos. Dice que no le sale, dice que no le gusta. Mi abuelo, por el contrario, sonreía en casi todas.

La herencia genética es el proceso por el cual las características de los progenitores se transmiten a sus descendientes o, dicho de una forma simplificada, es lo que hace que un hijo se parezca a su padre. En algunos elementos se hace más evidente, porque son rasgos físicos -los ojos, la boca, la forma de las manos- pero también los lóbulos de las orejas, la calvicie, la forma de caminar, la voz e incluso algunos gustos pueden ser signos de la herencia entre dos o más personas.

Sin embargo, la genética no es todo. A Héctor -mi papá, el que no sonríe- no paran de decirle que se parece cada vez más a su papá.

***

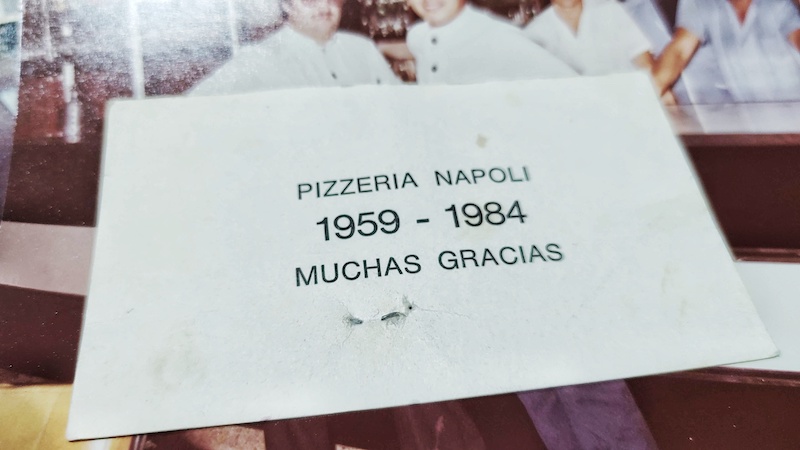

Antonio Ferri, el que sí sonríe en las fotos, fue pizzero durante casi 30 años. Una sobremesa de fotos en blanco y negro trae como primera pista una tarjeta con un texto escueto, casi telegráfico:

La Pizzería Nápoli estaba ubicada en la avenida Callao 379, casi esquina Corrientes, ahí donde hoy está la disquería y librería Zivals. Casi no hay fotos del local, que quizás haya sido más largo que ancho y que tal vez haya tenido una heladera exhibidora de postres en la vidriera, paredes de corlok beige, mesas de fórmica con ceniceros plásticos y sus servilleteros con papeles que no sirven para limpiarse. En aquel tiempo, sin redes sociales en las que difundir contenidos para atraer nuevos clientes, una pizzería era una pizzería y ya. Nadie iba a gastar rollo en sacarle tantas fotos a una pizzería tradicional de Av. Callao. ¿Para qué?

En la misma caja aparece otra foto, esta vez en color. Junto a Antonio y su sonrisa, otras cuatro personas. En total, tres de blanco y dos de celeste. Con una ignorancia total por las jerarquías y uniformes de la época, no se puede especificar quién era mozo, lavacopas, pizzero, auxiliar o encargado. Entre esas caras aparece una que es conocida para Héctor, mi papá: Hugo, uno de los socios de Antonio. Atrás, una cartelera con los precios, no se sabe en qué moneda ni de qué año.

- Quilmes Imperial 7.50

- Whisky 6

- Fernet 3.50

- Coñac 3

- Ginebra 3

- PRECIOS AL MOSTRADOR

También, se adivina, que la Pizzería Nápoli manejaba la línea Coca: un reloj de Coca-Cola en la pared y un cartel de Sprite dan testimonio. Quizás se vea una botella de Fanta sobre una bandeja sobre la mano de un mozo, junto a la Imperial (que era una línea especial de Quilmes, y no una marca independiente como ahora); pero no se llega a distinguir.

La pizzería del abuelo Antonio era una parada obligada en cada paseo nocturno por el Centro, cuando era una zona más para pasear que para escapar de. También servía para la merienda posterior al cine Los Ángeles, que era el lugar donde pasaban todas las películas de Disney, cuando era una factoría de dibujitos animados y no el conglomerado mediático dueño de gran parte del entretenimiento que es hoy. El menú de la tarde: submarino para los chicos, cortado para los grandes; y vuelta a casa en el Dodge 1500 de papá. Todo un plan.

La pizzería Nápoli llegó a festejar sus 25 años, pero no los 30. O quizás los cumplió, pero no los festejó. En algún momento de finales de los ochenta, el dueño del local avisó que no iba a renovar el contrato. Con el preaviso correspondiente, Antonio y sus socios se prepararon para cerrar: remataron las instalaciones, indemnizaron a los empleados y bajaron la persiana. Antonio, con su parte, abrió un café-bar en Flores. “Tu Café”, lo llamó. Un calendario de bolsillo, de esos que se repartían a fin de año, le pone fecha a los hechos: 1991. No fueron buenas épocas: al poco tiempo Antonio enfermó de Cáncer, dejó el bar en manos de su otro hijo, Jorge, y después de un tratamiento que no alcanzó, murió el 2 de enero de 1992. Tenía 62 años, mi viejo 39 y yo 10.

***

“Hay dos formas de conocer los hechos” -decía un profesor de periodismo- “porque los sé o porque me los contaron”. Y después de casi 30 años con la ausencia de mi abuelo, es muy poco lo que sé en comparación con lo que me cuentan. De Antonio recuerdo más su casa que su voz, su imagen más que los momentos que pude haber compartido con él. Y de esa minoría apenas puedo recortar tres momentos.

El primero. A mi abuelo Antonio le gustaba mirar dibujitos animados. Durante alguna visita al mediodía, mientras almorzaba, era frecuente encontrarlo riéndose frente al televisor Sanyo de 20 pulgadas a color, con dos clásicos de la época: “La Pantera Rosa” y “Don Gato y su pandilla”.

El segundo. En la misma mesa, el abuelo Antonio jugaba a sorprender a sus nietos moviendo el bícep de su brazo, pero sin mover el brazo. Tenía una forma de mover el músculo sin moverlo, y eso bastaba como para llamar la atención de los chicos un rato. También, si la memoria no me falla, sabía mover una de sus orejas, ese tipo de habilidades inútiles que algunas personas tienen, y que llaman la atención durante algunos segundos.

El tercero. El 3 de enero, un día después de su muerte, yo asistí al primer velorio de mi vida. Me senté en las piernas de mi papá (que era más chico de lo que yo soy ahora) y él me dijo esas cosas que se le dicen a los chicos cuando muere una persona: que se fue a otro lugar, que ya no sufre más, que ya puede descansar.

***

Durante muchos años pensé que la herencia que me había dejado mi abuelo Antonio era el básquet. Según la historia familiar, Antonio había hecho algunas cosas más antes de tener la pizzería Nápoli: había sido repartidor de leche y basquetbolista. En algún momento de su juventud se dedicó a jugar en el Club Social y Deportivo Patria, de José Ingenieros. Era -dicen- de esos jugadores ásperos, que se dedican a ensuciar el partido y a poner nerviosos a los rivales. Todavía está guardada la musculosa de piqué con los colores del club, blanco y verde.

No hace tanto quedó en evidencia que la verdadera herencia que recibí fue otra. Durante la pandemia conocí a un emprendedor frustrado porque las pizzas caseras le salían mal, pero que había tenido la lucidez y la habilidad para inventar un horno pizzero portátil, el Scatola, que se coloca directo sobre las hornallas de la cocina y que genera tanto calor como el de un horno pizzero real; y que devuelve unas pizzas similares a las que uno compra en cualquiera de esas pizzerías en las que confía. Nápoli, por ejemplo.

La receta casi siempre es la misma, pero a todos la pizza les sale diferente. Miré tutoriales en YouTube, probé con distintas cantidades de agua y tiempos de fermentación; utilicé diferentes tipos de muzzarellas y métodos de cocción. Practiqué, invité a amigos y familiares a comer y, sobre todo, disfruté el aprendizaje. Y mi viejo, que no es de salir demasiado, no duda cada vez que lo invito a comer pizza. Es un ritual compartido a base de harina, agua y queso.

Una vez mientras amasaba, Naty -que es mi mujer y que es psicóloga- tiró una de esas frases que servirían para terminar una sesión. Una conclusión involuntaria, casi al pasar. Mientras yo le daba al bollo la consistencia que buscaba, dijo: “La herencia pizzera de los Ferri”. Y nunca una frase dio tantas respuestas acerca de alguien: de quién fue mi abuelo, a qué se dedicaba, cómo fue que tuvo que dejar de hacer lo que había y cuál fue su legado. Porque aunque no tengamos ni una sola foto juntos, alcanza con esa en la que sonríe y que parece decir: no fue el deporte, fue la cocina.

Este texto fue un trabajo final realizado durante un taller de perfil periodístico, en agosto de 2021. Contar esta historia era, además, una cuenta pendiente. ¿Para qué hacer un taller si no es para escribir, y para qué tener una página si no es para publicarlo?