En Forrest Gump (1994) el personaje interpretado por Tom Hanks se larga a correr. Sin más que un par de zapatillas y sin motivo aparente. Cuando llega a la costa del Pacífico, en Santa Monica, Forrest da la vuelta y vuelve a correr hacia la otra costa, la de Atlántico. Lo hace por tres años, dos meses y catorce días hasta que de golpe y en medio de una ruta, se cansa y pega la vuelta a su casa. Lo que podría tomarse como un capricho del guión no es más que el reflejo de una época en la que unos cuantos locos se largaron a correr por fuera de las pistas de atletismo. Porque eso decían de ellos: que estaban locos.

¿Hacia dónde corrían? ¿Por qué? ¿Cómo correr al costado de la ruta iba a ser un deporte? Si en algo funciona la película dirigida por Robert Zemeckis es en haber sabido retratar una época, con sus grandes sucesos y sus pequeños detalles. La guerra de Vietnam, el escándalo de Watergate, el nacimiento de Apple y, por supuesto, la fiebre del running de la década del ‘70.

Las zapatillas constituyeron todo el equipamiento que necesitaron los primeros runners. Durante la década previa (antes también, incluso) los corredores profesionales habían funcionado como conejillos de indias. Eran ellos quienes, en cada entrenamiento y en cada competencia, ponían sus pies al servicio de los primeros aventureros que empezaron a dedicarse a experimentar con el calzado. La fiebre del running trajo consigo la aparición de muchas marcas de zapatillas. Todas muy similares entre sí, pero también diferentes.

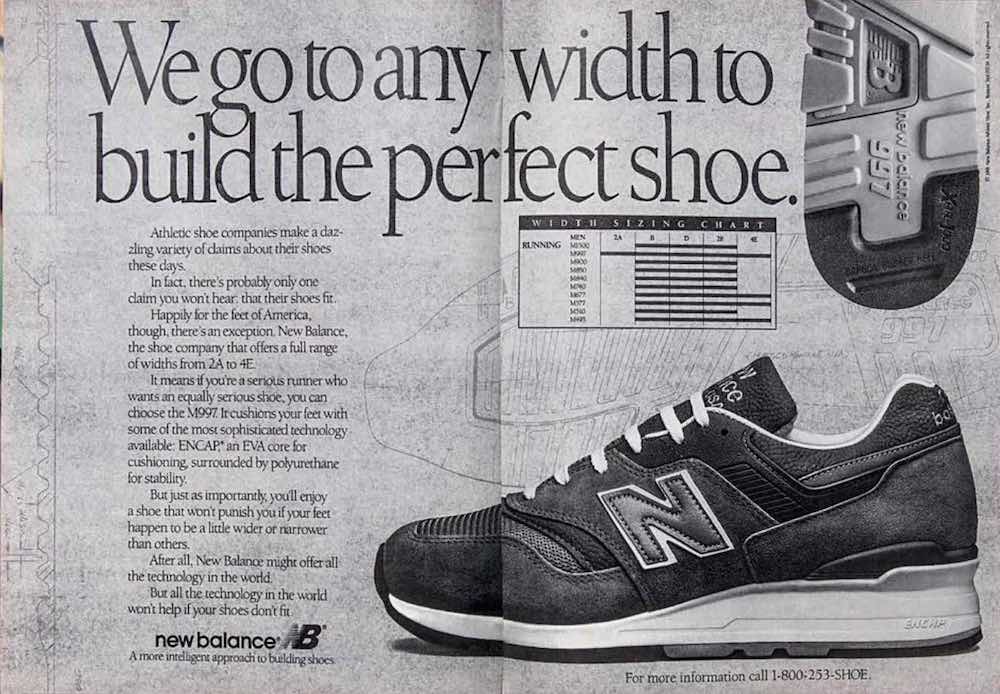

La llegada al público de nuevos materiales como la goma EVA, el velcro o el nylon impulsaron la innovación en el calzado para correr: agarre, peso, amortiguación y estabilidad eran las obsesiones de aquellos primeros diseñadores de zapatillas. La producción en Oriente abarató los costos y posibilitó que las marcas -estadounidenses, alemanas, británicas, italianas- achiquen sus costos y, con valores más competitivos, logren llegar a más gente. Pero tecnología y costos no siempre se llevan bien.

John B. Wilson ocupa una de las decenas de oficinas que New Balance tiene en Lawrence, una ciudad a orillas del Merrimack River, en el condado de Essex, en el estado de Massachusetts, a menos de una hora de auto desde el centro de Boston. Allí se definen cuestiones de negocios, pero también se diseñan y fabrican zapatillas, aquellas que con el sello Made in USA marcan la diferencia: no sólo es un signo de calidad, también es un indicador de orgullo. Y Wilson -que hoy es vicepresidente ejecutivo de manufactura, pero que con 41 años en la compañía pasó por todos los puestos y todos los rangos- vuelve a repetir el mantra que acompaña a New Balance desde que buscó su lugar entre todos esos locos que salían correr: “No queremos ser los más grandes, pero sí los mejores”, dice. “Siempre fue así”.

Boston, shoetown

Las oficinas de New Balance están situadas en Ayer Mills, un edificio construido en 1892 y que tiene una torre con un reloj que es apenas 15 centímetros más baja que la del Big Ben de Londres. Allí funciona uno de los principales centros de operaciones que la marca tiene en los Estados Unidos, junto al más moderno y céntrico ubicado en Boston, de cara al Charles River.

Boston es, de hecho, una ciudad fundamental en la historia del calzado deportivo: allí nació y todavía permanece Converse, y es también donde se radicaron otras marcas como Reebok, Puma, Asics y Wolverine Worldwide (la propietaria de Saucony, Keds, Merrell, CAT y Hush Puppies). Es, además, donde se corre la Maratón de Boston, la más antigua del mundo. Wilson agrega un componente extra para que Boston sea sinónimo de shoetown: “Es una zona de grandes universidades y de proveedores de materiales plásticos. Creo que todo eso hizo que tanto nosotros como otras empresas más se ubiquen aquí. Es fácil conseguir talentos bien formados en las universidades, y también de otras compañías. No hay carreras universitarias sobre diseño de calzado, pero sí sobre diseño. Boston es como un imán para este tipo de firmas en esta costa, así como Portland lo es para el Pacífico”, explica.

El tercer piso de Ayer Mill es un espacio vedado para las cámaras y en el que las visitas sólo pueden caminar por los senderos marcados en el piso. Un largo pasillo grafica la larga historia de la marca, una línea de tiempo de más de un siglo que termina siempre en el futuro. Hacia el fondo, ya en la sala de operaciones, una enorme bandera de los Estados Unidos se impone desde el techo. A los costados se ubican las máquinas que cortan, cosen, pegan y bordan cada una de las partes que conforman una zapatilla. No lo hacen solas: detrás de cada una de ellas siempre hay un operario. Todos saludan con la vista y no hablan: siguen concentrados en lo suyo. La demora de uno retrasaría a todo el resto. Existen apenas unos minutos de distracción cuando los operarios realizan movimientos de estiramiento, que relajan sus manos, brazos, hombros, cuello y espalda de la monotonía que implica un trabajo tan repetitivo.

La línea de producción es una sucesión de punteras, lengüetas, taloneras, forros, plantillas, cordones, suelas y entresuelas que, como un tetris o un rompecabezas, dan forma a cada zapatilla. “La fabricación de zapatillas siempre fue un proceso manual”, dice Wilson. “En los ‘70 teníamos un piso de 10.000 pies cuadrados y una sola cortadora mecánica, que se usaba con todos los moldes para cortar cada una de las partes. Claro que en esa época tampoco teníamos zapatillas con 60 piezas, eran siluetas mucho más simples, con menos de 16 partes”.

Aquellas primeras máquinas eran mecánicas, no electrónicas como las actuales. Las hormas, por su parte, eran de madera y no plásticas, por lo que no reaccionaban bien ante la humedad y los cambios de temperatura: una misma medida podía ser medio punto más grande o más chica según lo determine el clima. Recién en los ‘90 se empezó a digitalizar el proceso, con la compra de máquinas de coser israelíes que hasta ese entonces sólo se usaban para hacer botas tipo cowboy. “Compramos 80 máquinas, pero sólo teníamos 6 empleados y hacíamos 36 pares por día”.

La evolución de materiales y tecnologías hicieron que todo cambie de manera drástica ya desde mediados de los ‘70. La industria comenzó a tercerizar la producción en países de Oriente para abaratar costos y ser competitivas más allá de sus países de origen. El mundo todavía era grande y la globalización era un concepto conocido y estudiado, pero no tan difundido. New Balance todavía reserva una pequeña parte de su producción para su país de origen. “Creo que la principal diferencia entre el calzado Made in USA y el resto es que intentamos fabricar nuestros modelos más baratos en Oriente, aunque ellos mismos nos ayudaron a que esa gama sea muy amplia”, dice Wilson.

Buena parte de lo que New Balance fabrica en sus plantas de Estados Unidos corresponde a la línea lifestyle, algo de running y todo lo que es customizado, que se encarga por la web y se envía luego a los compradores. También sus zapatillas fabricadas con impresoras 3D. En la planta del Reino Unido se hacen calzados de fútbol y mucha de la producción high-end que se vende en mercados como el japonés.

La historia empieza dos veces

La historia dice que New Balance comenzó en 1906 como una fábrica de arcos para calzados. Inspirados en las patas de un gallo y en sus tres apoyos (y su balance perfecto) fue precursora en utilizar el estudio de la pisada para lograr mayor comodidad al caminar. El nuevo testamento empieza con la compra de la empresa por parte de Jim Davis, en 1972, en un timing perfecto para hacer crecer a la compañía junto con la fiebre runner.

Wilson trabaja en New Balance desde agosto de 1971 y es uno de los tres empleados que continúan en la organización desde su refundación, junto al propio Davis. “Es toda una vida”, dice Wilson. “Me gradué en la universidad, me casé y entré a este trabajo. Lo más cercano que había estado a las zapatillas fue en la secundaria, cuando formé parte del equipo de atletismo, nada más. Mi trabajo inicial fue hacer los libros contables y aprender sobre el negocio: procesos, compras, tiempos, materiales y ventas; pero lo cierto es que todo era nuevo en esa época, así que había que aprender todo. Hice algo de cortes, algo de costura, algo de pegado. También hacía algo similar a las ventas o a las relaciones públicas, porque visitaba clientes como la YMCA o algunas universidades y tiendas locales. En una empresa chica hay que hacer todo, y eso hice”.

En un tiempo en el que la industria del calzado deportivo parece estar más enfocada en la moda que en el deporte, New Balance se sitúa en ese espacio de marca clásica que a la vez está obligada a innovar. Para ello está organizada en distintas unidades. Una se enfoca en lifestyle, en mantener su identidad de marca con los modelos históricos de los ‘70 y ‘80; pero que al mismo tiempo se dedica a investigar qué es lo que las nuevas generaciones buscan y consumen. Otra unidad es la de innovación, que se vale de la tecnología y el diseño para crear nuevos productos. Cuando ambos caminos se cruzan es que surgen siluetas como la de la 574 Sport, que es una zapatilla nacida en 1988 pero que tiene Fresh Foam, una tecnología reciente.

“Parte de mi trabajo -dice Wilson- es preparar a la gente para los próximos 20 o 30 años”. En un tiempo en el que todo es números y cantidades -de ventas, de followers, de likes- Wilson se dedica a predicar calidad. “Ser los mejores -vuelve a repetir-. Siempre fue así”.

Publicada en Enganche, septiembre de 2018.-